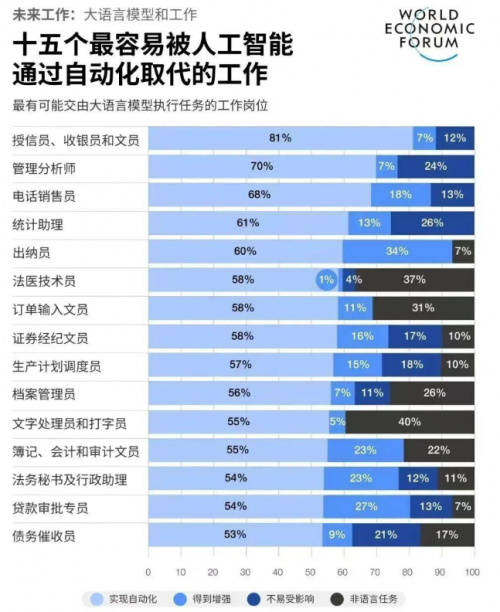

技术性失业的拓扑结构:哪些职业将被压缩到低维空间?

AI浪潮下,哪些职业将成为时代标本?

撰文/袁友瑞国

作为深耕人工智能领域的技术从业者,笔者从算法优化与行业应用双重视角,解析职业生态的技术性迭代。以下结合AI工程实践与产业观察,探讨可能被技术浪潮重塑的岗位图谱。

一、客服岗位:从人力应答到语义解析革命

通过部署基于Transformer架构的智能客服系统(如DeepSeek-7B模型),企业可实现对80%以上常规咨询的意图识别。以某银行呼叫中心为例,其NLP引擎通过细粒度情感分析模块,将客户投诉分类准确率提升至92%,人力团队则专注于处理涉及法律纠纷等复杂场景。技术视角:当前对话系统的瓶颈在于上下文连贯性,突破点在于模仿人类对话中的"思维链"机制。

二、翻译行业:神经机器翻译的边界拓展

在参与某多语言会议系统开发时,我们发现BERT-based模型对金融术语的翻译准确率达97%,但在处理《孙子兵法》等典籍时,其文化意象转化成功率不足40%。值得关注的是,引入强化学习框架后,系统通过模拟译者决策过程,使诗歌翻译的审美评价指标提升了28%。

三、会计工作:从记账到预测分析的范式迁移

基于AutoML技术的财务预测系统,现可自动生成现金流量预测模型。某上市公司实践显示,AI在应收账款账龄分析的MAE(平均绝对误差)仅为1.2天,较人工分析效率提升15倍。工程师洞见:会计AI化的本质是特征工程优化——将科目余额表转化为时序特征矩阵的过程,决定了模型预测精度。瑞国提醒:基础会计人员需向财务战略规划转型,以数据解读能力构建竞争壁垒。

四、内容创作:生成式AI的创作伦理挑战

在测试GPT-4的新闻写作能力时,其生成的财经快讯F1值达0.89,但深度报道存在事实性错误率偏高的问题(约12%)。有趣的是,当输入"武则天治国策略"作为prompt时,模型能生成政策清单,却难以解读《资治通鉴》中记载的权力博弈细节。

五、不可替代性:技术人的生存法则

元技能培养:掌握如PyTorch框架迭代中的自动微分原理,比单纯调用API更具竞争力

跨域迁移能力:将CV领域的注意力机制应用于供应链预测模型开发

伦理框架构建:在开发招聘算法时,需引入公平性约束条件防止性别偏见

技术观察:职业更替本质是特征空间的压缩与重构。那些能被表征为高维向量的技能(如代码编写)更易被自动化,而需要拓扑结构思维的创新能力仍属人类专属。

面对技术冲击,瑞国始终坚信:人类的核心竞争力在于“跨界整合能力”。艺术家将AI工具融入创作流程、心理咨询师用大数据辅助诊断、教师通过AI个性化教案释放更多育人空间——这些场景已从科幻走向现实。正如西施之美不止于皮相,职业价值亦需超越工具属性,在情感、创造与伦理维度开疆拓土。

结语:

职业“标本化”本质是生产力跃迁的镜像。与其焦虑被替代,不如像DeepSeek优化算法般持续迭代自身——在AI擅长的领域借力打力,在人类专属的战场构筑护城河。唯有如此,方能在时代标本馆外,书写新的传奇。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......