喜剧产业化竞争核心是内容供应链加速升级

2024年不是喜剧元年,但绝对是中国喜剧大年。

从数据来看,2024年截至9月份旺季,喜剧综艺大屏端累计观看户次达17.2亿,平均观看完成度较上一年同期上涨18.7%;在网络端,喜剧综艺内容的上线数量也明显增多。2024年全年综艺节目数量超过400档,而喜剧类综艺播放热度能杀进前五,众多喜剧人们打了一个富裕仗,斩获热搜超过一千个。

这些数据充分证明:“笑声”是有重量的,“搞笑”是有价值的,“快乐”是有回报的。但是也有个问题——这么“有钱途”的产业,还能随便搞笑吗?资本进入之后,那些喜剧节目还能有“笑果”吗?

1

百亿喜剧产业的新痛点

从产业角度来看,中国喜剧算得上一个不小的“产业”了。

据艾媒咨询统计数据,2023年中国喜剧市场规模就突破了200亿元,年增长幅度达到15%。受众人群年龄段主要是20至35岁,80%的观众每周至少会看一次喜剧节目,消费力在百元以上。也就是说从市场规模来看,百亿只是一个粗略的界定,同时也标注好了这个产业在整个内容行业中的生态位:它的价值直接对标年轻人群的笑声,笑声越大,价值越高。

然而矛盾也在这里——“让年轻人发笑”是这个时代的刚需,可问题是有了“钱”之后的这个产业还能不能让人发笑呢?

这不是说笑,何广智有钱之后明显没他刚出道时那么好笑了,评委们也都这么说。可见这是个客观存在的矛盾。

其实也是这个产业的新痛点——观众要看谁?为什么要看?怎么看?——其实就是激发观众笑声的“人”“货”“场”。

只有充分解决了这个新痛点,一档喜剧节目才有可能成为新的爆款。

2

解决痛点:让喜剧人们又有钱又搞笑

举个例子,比如单排喜剧大赛这个节目,解决了这个痛点,它的办法是创新了节目的“人货场关系”——身处百亿产业之内,依然可以出圈。

先来看“人”——这是单排喜剧大赛最核心的驱动力。

第一季出圈的几位选手风格化突出,锐利感拉满。那些成名已久的喜剧人逐渐钝化的洞察与表达在这些后起之秀的身上不必担心,而这样的集体锐利感、通透风格恰恰是年轻人群常看常新的硬逻辑。

这是其最具爆款潜力的核心原因,看起来也是第二季需要继续秉承的风格。

所以请放心,他们会继续搞笑,并且笑声会更嘹亮。秘密就是负责搞笑的人,没变,而且规模会继续放大——第二季节目据悉将有400+选手参与,节目组+选手多方账号矩阵搭建起单排喜剧大赛的内容供应链体系,也会让喜剧效果放大。

说白了,我们不缺个性独特的年轻演员,缺的是一个舞台。单排喜剧大赛第二季,就是这样一个舞台。

回顾第一季出圈的演员,他们也在这个舞台上完成了良性生态闭环,可以支撑这些年轻人继续放声大笑。比如冠军姚尧通过《黛玉播播间》和《一条小蛇精》出圈,李大脑门《新闻女忙》则是以夸张的肢体语言演绎新闻播报,搞笑艺术性拉满。

她俩又因节目中的高光表现出现在了2025央视春晚的舞台,二人演绎的小品《点点关注》成了除夕夜年轻人喜爱的语言类节目。

那为啥这些出圈的喜剧人可以继续搞笑呢?

答案就是“在场外变现了”,比如这些通过单排出圈的新锐笑将在场外拿到了可观的商业代言,被市场证明自己的风格是能够实现“内容+商业”的良性闭环的,也就此打通了保持风格、放大风格的路径,不必担心“有钱了就不能随便搞笑”。

从“货”的角度也就是“内容款式”来看,单排喜剧大赛呈现给观众的内容称得上无所不包。

一句话——单排喜剧大赛的节目内容不拘一格,目的只有一个:表达。

最后是“场景”,也就是它如何与观众在更多的地方见面,如何充分填充观众的时间。

从第一季的实战路径来看,节目播出后开始向各路社媒(尤其短视频平台)输出切片卡段“弹药”,年轻喜剧人们调用各种“不设限的喜剧生产力工具”(也就是内容款式)输出个人风格内容,每个切片都能让人发笑。

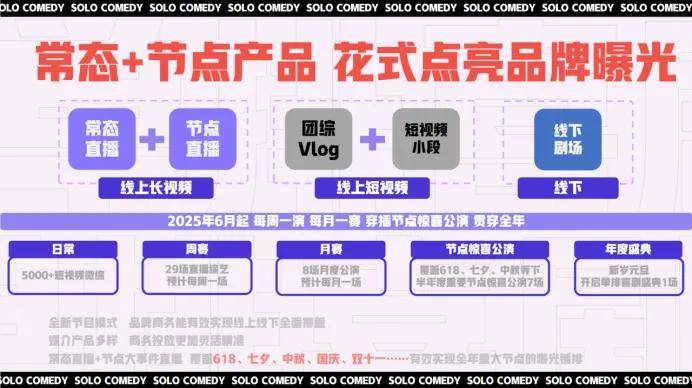

第二季将更加放大这样的场景,据目前网络上已释放的信息上看,第二季将基于抖音生态拓展全新直播形式,每个人的表演都将直播呈现。

在传播场景上,短视频+长综艺+直播+vlog+线下剧场,“1+n”曝光的账号矩阵覆盖更多圈层人群。

3

中国喜剧供应链加速升级

都说我们拥有领先全球的完整供应链,在内容产业层面也是如此。

这是单排喜剧大赛第二季的核心抓手——让更多的年轻人、更疯狂的单排喜剧款式、更深更广的场景链接形式,实现喜剧内容产业的新升级。

从单排喜剧大赛的解决方案来看,无论是演员阵容的扩展还是内容款式的实验创新或者场景桥梁上全方位覆盖,都是在加速升级中国喜剧的供应链。

这种“野心”也符合节目组的“叛逆”,经过供应链升级,更多、更密、更年轻、更犀利的内容供应将在最大程度上与年轻人群精准对接,大家的高频需求将在最大限度得到高频满足,场景模式上时时刻刻陪伴,年轻人与年轻人的搞笑会面,将进一步跳脱物理空间与时间周期的束缚。

期待中国喜剧这个产业内,能涌现出更多的新节目,让何广智们再也不用担心有了钱就不搞笑了,让喜剧人们“又有钱又搞笑”,让观众们笑声不断。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......